(海士町はいま、恵みの「タワー」は観光名所?、昔はしょっぱい

井戸水)

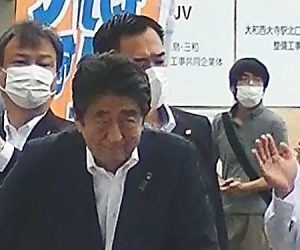

「安倍晋三元首相、銃撃される」。8日、輪島港から北へ48キロ

内部リンク

の舳倉島でも凶報に衝撃が広がった。朝から海に入る海女さんたち

が一報に触れたのは、素潜り漁を終えて漁港に戻った午後1時過ぎ。

北へ48キロ

外部リンク

水揚げ中に漁港職員から聞いた彼女たちは「撃たれたって、おとろ

しいな」とおののいた。漁港職員はスマートフォンで、この事件を

リアルタイムで知っていた。

島では長年かけて通信環境が整えられた。日本海のど真ん中の島で

もテレビが映り、携帯電話やインターネットもばっちり。「生活は

本土とほとんど変わらんぞ」と島民が言うこともうなずける。

水も同じ。蛇口をひねれば水道水が出る。「臨時支局」代わりの民

宿「つかさ」では毎晩風呂に入り、特に制限もなく水を使っている。

孤島のどこに水源があるのか。その答えは「海」だった。

「島で生まれ育った漁師の」

島で生まれ育った漁師の吉浦甚雄さん(78)は「島の北側へ行っ

吉浦甚雄さん、戻る1

てみるといい」と教えてくれた。そこには「簡易水道浄水場 海水

淡水化施設」の看板が下がった建物があった。

海水を飲料水に変える設備の仕組みを聞いた。うろ覚えで要約する

と、逆浸透膜で仕切られた装置に圧力を加えて水を送り込むと真水

だけが膜の穴を通り抜ける、らしい。1983年10月から半年間、

市立輪島病院舳倉診療所の所長を務めた、金沢循環器病院副院長の

堀田祐紀さん(65)によると、診療所には以前から真水を作る装

置はあった。だが、淡水化施設の完成後は診療所も民家も、水の使

用量を気にする必要がなくなった。大きな海がすべて水源だからだ。

「島の暮らしは良くなった」と当時を振り返る。

淡水化施設の完成は2003年。その翌年に真水に転換した水を各

家庭に送るため配水塔も造られた。島の中央に建つ高さ21メート

ルの塔は、隣の灯台とともにひときわ大きく見える。島民はこの塔

を「へぐら愛らんどタワー」と呼ぶ。

塔の下部には、島の風景や渡り鳥などの写真パネルなどを展示する

スペースがあり、上部は島を一望できる展望台があると聞いた。だ

が鍵が掛かっていて敷地内には入れない。コロナ禍で観光客を入れ

なかったり、安全確保のためだったりするのかも。しかし、何だか

もったいない。ちなみに島民の津波避難タワーの役割もあるそうだ。

「タワー完成前は、島の人は」

(かつては雨水)

タワー完成前は、島の人はどうやって水を得ていたのか聞いた。ま

どうやって水を、戻る2

ずは雨水。69年に溜めた水を配る簡易水道が完成した。

もう一つは井戸。深く掘ると、少々しょっぱい水が出たそうだ。

「飲めるし、コメを炊くとうまかった。山もないのに水は冷た

くて豊富やった」と言う吉浦さん。「島の不思議の一つ」だそ

うだ。

島には今も、二十数基もの井戸がある。ただ、淡水化装置の完

成後は、すべてふたでふさがれている。

(電気守る島民)

もう一つ、島の生活を支えるインフラである電気は、59年に当時

の漁協が発電所を整えたのが始まり。70年に北陸電力へ譲渡され、

やがて一般家庭へ24時間の電気供給も始まった。

同社から委託を受けた島民2人が、盆も正月もなく、交代で朝晩点

検を行う。保守作業を担う一人の本村忠司さん(67)は「誰かが

やらんとみんな島で生活できんからな」と黙々と作業を続ける。

「技術進歩と緑の下で」

技術進歩と緑の下で支える島民によって、島の生活水準は本土とほ

支える島民によって、戻る3

ぼ同じ。パソコンで書いた原稿をインターネットで送ることができ

る。普段通りに仕事ができるのはありがたい。本社のデスクから

「原稿を書くのが遅い」と携帯電話で𠮟られるのも、いつも通りだ。

海士町はいま、恵みの「タワー」は観光名所?、昔はしょっぱい井

戸水。舳倉島も今では進歩してテレビも見れるし、携帯電話やイン

ターネットもつながる。一番すごいのは淡水化施設の完成で真水の

水道水が島の各家庭に送られている。海が水源なので使う量は気に

しなくても良い。生活は本土とほぼ同じです。舳倉島は渡り鳥でも

有名でこの島でしか見られない鳥が多くいます。これを目的に観光

客がかなりやって来るそうです。私も一度は行ってみたいと思って

います。

コメント(以下に書いて下さい)